Miliki, Baca & Wakafkan untuk Sekolah

Tanah Air Bahasa Indonesia

(Komodo Books, Depok, 2013: Rp. 65.000,00).

Buku ini, menjelaskan tentang “riwayat” bahasa Melayu yang pada gilirannya menjadi bahasa lingua franca, bahasa pengantar dalam pergaulan di Nusantara. Selanjutnya bahasa Melayu dipakai dalam penulisan, yang membinaannya berlangsung di wilayah Kerajaan Riau-Lingga (Riau-Lingga-Johor dan Pahang), dengan pusatnya di Pulau Penyengat Indera Sakti. Di pulau itulah Raja Ali Haji menulis dua kitab yang monumental dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa tulis, yakni “Kitab Pengetahuan Bahasa” dan “Bustan al-Katibin”. Dengan kedua buku tentang bahasa itu, pada akhirnya oleh para pakar bahasa di Nusantara dan dunia dipandang sebagai pembinaan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia di Indonesia dan bahasa Malaysia di Malaysia dan negara serumpun lainnya. Tokoh pemikir yang berjasa luar biasa dalam hal ini, adalah Raja Ali Haji. Maka dalam tahun 2004 Raja Ali Haji diangkat oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Pahlawan Nasional Bahasa Indonesia. Buku Tanah Air Bahasa Indonesia (Komodo Book, Depok, 2013), diulas panjang lebar tentang bahasa Melayu—mulai dari bahasa Melayu Kuna, bahasa Melayu awal pada masa Kerajaan Sriwijaya, Palembang, sehingga Perlak dan Pasai ataupun Melaka, dan niscayalah yang terutama bahasa Melayu yang dibina di Pulau Penyengat sehingga menjadi bahasa Indonesia. Juga memuat ulasan tentang beberapa karya sastra sastrawan Indonesia dan dunia. Antara lain “Bulang Cahaya” novel Rida K Liamsi, “Mutiara Karam” novel Tusiran Suseno, “Ketika Cinta Bertasbih” novel Habiburrahman El Shirazy, “Lumbung Perjumpaan” kumpulan puisi Agus R Sarjono, puisi-puisi Hasan Aspahani, puisi-puisi Nietzshe dan Trakl, puisi-puisi Jamal D Rahman dan Kazzaini Ks, karya esai Abdul Malik, kumpulan puisi esai “Atas Nama Cinta” karya Denny JA dan kekaryaan Hasan Junus. Juga disinggung tentang “Bahasa Melayu Bunguran-Natuna” yang mandiri, serta tradisi Lakonan Mendu. Berkenaan dengan buku “Tanah Air Bahasa Indonesia” yang ditulis Abdul Kadir Ibrahim itu, menurut pakar bahasa Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana (dalam kata pengantarnya), menunjukkan Akib amat menguasai tentang perjalanan bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa Indonesia. Kehadiran Akib dalam kepengarangan Indonesia-Melayu, menjadi penting dan ikut menentukan. Dalam tulisannya berjudul: Akib Penerus Raja Ali Haji, Harimurti menjelaskan, masa kejayaan suatu masyarakat ditandai oleh maraknya hasil budaya dengan segala manifestasinya, dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang seni budaya. Manifestasi hasil budaya itu nyata dari kreativitas pelaku budaya, baik para budayawan, ilmuwan, maupun seniman. Menurut Harimurti, satu periode masyarakat Melayu mengalami kejayaan ketika masyarakat Pulau Penyengat menghasilkan karya-karya sastra ciptaan para pujangga yang masih bisa dinikmati hingga kini, dan dibanggakan oleh generasi baru dewasa ini. Sambil menikmati karya para pendahulunya, generasi penerus selalu diliputi pertanyaan adakah yang boleh dibanggakan di antara karya-karya ciptaan generasi baru ini. Nostalgia semacam itu terasa bila kita membaca karya-karya seperti Gurindam Dua Belas atau Tuhfat an Mafis; atau ketika kita mengkaji ulang Bustanul Katibin, Kitab Pengetahuan Bahasa, atau Cakap-cakap Rampai-rampai, kita ditantang bisakah kita menggubah karya seperti itu. Ternyata, tegas Harimurti, masyarakat Kepulauan Riau beruntung karena kiprah budayawan Abdul Kadir Ibrahim (Akib), penulis buku ini, yang Melayu abad ke-20 dan ke-21 —priode yang bersambung ke masyarakat Indonesia modern, pewaris langsung masyarakat Melayu Riau. Karya-karya dalam buku ini membuktikan bahwa Akib menjalankan perannya sebagai eksponen kedua periode kebudayaan itu (Depok-Ciputat, 26 September 2012).

Karpet Merah Wakil Presiden

(Kumpulan Cerita Pendek, Komodo Books, Depok, 2013: Rp. 40.000,00).

Dalam kumpulan ini terdapat 12 cerpen, yakni: Amuk Naga Bintan, Kenduri Cinta di Hong Kong, Perempuan Perang Vietnam, Celoteh Raja Ali Haji, Pelangi Berhias (Engku Puteri Raja Hamidah-Pulau Penyengat), Cita-cita yang Karam (Mala Petaka Cengkeh di Natuna), Talkin Sunyi, Sihir Bola Kaki, Karpet Merah Wakil Presiden, Semalam di Pulau Kala Jengking (Batam), Gadis Asing di Pulau Laut Bintan (Nikoi), dan Ratu Bauksit. Kumpulan cerpen ini, mengambil judul ”Karpet Merah Wakil Presiden”, yang sebenarnya berangkat dari pengalaman Akib ketika menghadiri sebuah acara di Kendari dalam tahun 2011, yang pembukaan acara itu oleh Wakil Presiden RI. Akib menyaksikan bentangan karpet merah untuk tempat berjalannya Wakil Presiden menuju panggung, dan sebelum dilalui oleh Wakil Presiden, karpet itu dijaga ketat, tak boleh diinjak oleh siapapun. Namun, cerita yang menjadi kejutan dalam kumpulan cerpen ini adalah ”Amuk Naga”, yang mengisahkan tragedi kemanusiaan dalam Lomba Perahu Naga/ Tanjungpinang Dragon Boat Race. Selepas itu, lomba tersebut tidak diadakan lagi di pantai depan Gedung Daerah, Tanjungpinang, melainkan dipindahkan ke Hulu Sungai Riau atau Sungai Carang. Cerpen yang sekaligus seolah-seolah pembacaan masa depan! Kumpulan Cerpen ini, kata Pengantarnya diberikan oleh sastrawan nasional, Putu Wijaya. Akib telah menampilkan kata-kata, kalimat dan tentu bahasa yang khas, unik dan terpilih di dalam rangkaian cerita yang ditulisnya. Suasana kemaritiman ataupun kebaharian demikian mencolok dalam karya Akib ini. Kata Putu Wijaya, kemampuan dan kemahiran Akib dalam menggunakan bahasa menjadikannya begitu berbeda dan khas bila dibandingkan dengan penulis karya prosa lainnya di Indonesia. Putu Wijaya dalam tulisannya yang berjudul Teror Akib, dikatakannya bahwa Akib menulis dengan taktik dan strateginya yang mengena. Ia menulis dengan taktis. Ia bertutur dengan santun dan dengan penguasaan bahasa yang bagus. Ini keistimewaannya, ia (penulis-penulis) yang berasal dari wilayah Melayu. Di tangan mereka, bahasa Indonesia menjadi fasih, lentur, jernih dan ramah. Akib telah menghadirkan tulisannya mengandung pesan moral yang diselundupkan penulis dengan terang-terangan atau rahasia.

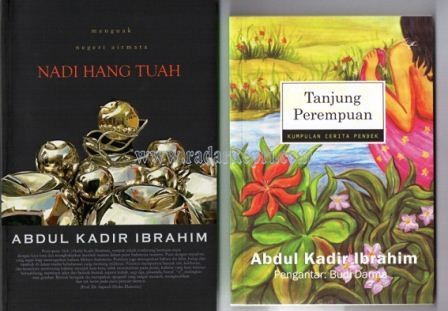

Tanjung Perempuan

(Kumpulan Cerita Pendek, Komodo Books, Depok, 2013: Rp. 40.000,00).

Kumpulan ini memuat 15 cerita pendek, yakni: Tanjung Perempuan, Sandiwara Pasir di Singapura, Bunga-bunga Cinta di Sampan, Puteri Bunda Tanah Melayu, Gila Batam, Korupsi Sekali, Kuburan Selat Natuna-Sekucing, Hang Tuah Kembali (Wujud Provinsi Kepulauan Riau), Kerikil-kerikil Duit (Budak Penokok Kerikil di Kampar), Makan Keris, Nyari Bini, Jual Natuna Beli Nama, Demi Joget Dang Kung, Kucing Kelebun dan Pulang. Kumpulan cerpen ini, juga menghadirkan kisah-kisah yang berkaitan dengan kebaharian atau kemaritiman. “Tanjung Perempuan”, antara lain mengisahkan bagaimana kerasnya kehidupan di Pulau Industri, Batam, dan Pulau Natuna yang jauh. Mencari kerja juga tak mudah, sehingga perempuan muda terjerembab dalam protitusi. Sejumlah kisah lainnya yang menggetarkan jiwa, akal sehat dan demikian menyentuh perasaan. Pengantarnya ditulis oleh seorang novelis ternama di Indonesia, Prof. Dr. Budi Darma dalam tulisannya Tanjung Nostalgia Anak Melayu. Menurutnya, Akib—tidak sekedar mengenal nilai-nilai daerahnya dengan baik dari segi kognisi, tapi juga—dan inilah yang lebih penting—dari segi penghayatan, yaitu, apa yang dalam bahasa Jerman dinamakan verstehen. Dalam menulis karya prosa, akib berhasil dengan baik menulis karya sastra yang dikatakan etnografis, yang bersifat etic dan emic. Akib sebagai orang Melayu totok, melukiskan segala sesuatunya sebagai orang dalam, dan karena itu segala sesuatunya tampak wajar. Namun, andaikata ada penulis luar masuk ke Tanah Melayu dan menulis karya sastra mengenai orang Melayu, hasilnya mungkin akan berbeda. Obyektivitas dan subyektivitas, dengan demikian, menjadi pertaruhan, dan dalam pertaruhan ini, Akib tampaknya dapat mengatasinya dengan baik: kendati Akib orang Melayu totok, pengarang ini sanggup menciptakan jarak estetis antara kedudukannya sebagai pengarang dan orang Melayu sebagai bahan cerpen-cerpennya. Santet Tujuh Pulau (Kumpulan cerita pendek, Komodo Books, Depok, 2013: Rp.40.000,00). Dalam kumpulan ini memuat 11 cerita pendek, yhakni: Tebusan Budi, Enaknya Gila, Sinar Keranda Cinta, Maling Teriak Maling, Santet Tujuh Pulau, Amuk Purnama, Nisan Datuk, Shabis Cinta kepada Bangsa, Para Provokator, Kelakar di Kedai Kahwa, dan Bertepak Cintak di Pulau Bawah (Anambas). Sastrawan Indonesia lainnya, Agus R Sarjono dalam tulisannya Santet Kelisanan Anak Jati Melayu, menjelaskan bahwa Abdul Kadir Ibrahim—dengan cerpen-cerpennya—mencoba menjadikan kelisanan sebagai sesuatu yang tertuliskan dan menjadikan yang tertulis membawa resam kelisanan. Ia mencoba—disadari atau tidak—untuk mempertemukan kelisanan dengan keberaksaraan. Dengan cerpen-cerpennya, dia mencoba menunjukkan kepada mereka yang hidup dan menghidupi kelisanan untuk waspada atas bahaya alias padahnya kelisanan yang rentan disalahpahami. Ia juga menunjukkan, secara tertulis tentu, bahwa kelisanan dengan ketemberangan dan kemudahmarahan bagai api dengan sekam, sekali tersulut bisa sangat berbahaya.

Harta Karun

(Kumpulan cerita anak & remaja, Komodo Books, Depok, 2013: 45.000,00).

Dalam kumpulan ini memuat 14 cerita pendek anak & remaja, yakni: Panglima Laut, Pendekar Pustaka, Kerikil Menjemput Takdir, Mendaki Fajar, Harta Karun (Tajau),Pahlawan Nusantara, Lancang Kuning, Ayahku Sarjana, Istana Terumbu Karang, Murid yang Keramat, Kentut, Dara Hilang, Tersebab Main Pelasah, dan Senyum Lorong Sepatu (Tanjungpinang). Dalam kaitan ini, Elmustian Rahman, akademisi dari Riau dalam pengantarnya: Membangun Bangsa Melayu dari Kecerdasan Lokal, berpendapat bahwa Akib dengan karya prosanya telah membangun bangsa Melayu dari kecerdasan lokal. Cerita-cerita yang ditampilkan Akib—mampu mengajak pembaca bergerak ke arah suatu pembangunan kebudayaan dan cara berpikir baru. Menampilkan figur-figur yang sadar diri dan paling kokoh menghadapi realitas. Dengan demikian, cerita-cerita yang dihadirkan oleh Abdul Kadir Ibrahim mempunyai pengaruh dan peranan yang besar pula dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cerita itu, terutama dalam ”Harta Karun”, kata Elmustian, dapat menjadi sumber nilai, moral, pendidikan, karakter masyarakatnya, dan sumber nilai kehidupan baru, terutama dalam menerima dan menghadapi pengaruh negatif dari kebudayaan golbal. Abdul Kadir Ibrahim merupakan seorang penulis yang sudah bertungkus-lumus bagi kemajuan—sehingga usaha Akib ini meneruskan ”Aliran Riau” atau ”Riau School” atau ”Mazhab Sastra Riau”. Karya-karya Akib telah memberi ”citra” dan kekhasan kekhasan dalam karya sastra Indonesia, yang sejatinya menghadapi hidup dengan ”keceriaan nasib”. Hasan Junus (2002) menegaskan, cerita-cerita dalam kumpulan ini sebagai cerita yang orisinil.

Memburu Kasih Perempuan Sampan

(Novel, Akar Indonesia, Yogyakarta, 2013: 50.000,00).

Kisah-kisah inspiratif, dan sebagai spirit dalam novel ini terdapat 46 sub judul (bagian), yang antara lain: Labuhan Sampan Suku Laut, Airmata di Masjid India Kuala Lumpur, Pengusaha Muda Mabuk Kepayang, Membawa Hati ke Sulawesi, Sepucuk Surat ke Hong Kong, Sihir Cinta dari Laut, Bermalam di Pulau Bertam, Pesona si Anak Dara, Dejavu Singapura, Kenangan Manis di Pulau Galang, Menuju Natuna, Cerita Pilu Pengungsi Vietnam, Cinta ”Terlarang” Nguyen-Al-Azan, Surat dari Seberang, Jebakan Pertunangan, Airmata Mengalir ke Jakarta, Politik Orang Laut, Mengikat Janji, Berangkat ke Lombok, Menjadi Orang Sampan, dan Kenduri Nikah-Kawin Terunik di Bumi (Teluk Bintan). Sebuah novel yang menggugah akal pikiran, menggetarkan perasaan dan mencerahkan hidup dan kehidupan. Raudal Tanjung Banua dalam pengantarnya untuk novel Abdul Kadir Ibrahim: Memburu Kasih Perempuan Sampan, antara lain mengakatakan, Akib hendak mengatakan bahwa karya sastra dalam situasi bagaimanapun perlu membangkitkan keceriaan dan kecemerlangan pikiran pelakunya, sehingga duka nestapa dan kepedihan tidak sampai berkekalan. Ini hanya mungkin dicapai lewat penderahan sikap dan kepribadian matang tokoh-tokoh yang ia rancang. Akib memberi tempat pada keceriaan nasib. Sejak awal membaca novel Memburu Kasih Perempuan Sampan (karya prosa) Akib, menurut Raudal, kita akan mendapati cita rasa Bahasa Indonesia khas Melayu yang meresap dan beroperasi sedemikian rupa, bukan lagi bersifat teknis alias tempelan, sehingga kita lupa pada tetek bengek catatan kaki. Cara dia menarasikan latar, terasa hidup dalam padu-padan irama yang saling berkejaran, di beberapa bagian terasa padat seolah kata dan kalimat berdesak-merapat, namun sebentar renggang seolah saling melepas kesesakan. Karyanya tergolong konvensional. Novel ini mengisahkan tentang perempuan gadis jelita warga suku laut di sekitar Pulau Batam. Kepadanya seorang penguasaha muda yang sukses di Batam yang berasal dari Bandung dan kemudian jatuh cinta kepada perempuan, gadis warga suku laut itu. Ajaibnya, keinginan pemuda berasal dari Bandung itu untuk mendapatkan gadis suku laut tidaklah mudah. Dan pada akhirnya dia rela menjadi penguasa yang membaur dengan suku laut dan mengembangkan tambak ikan dan sebagainya. Dikisahkan pula tentang perempuan pengungsi Vietnam di Natuna, dan Pulau Galang. Juga tentang TKI dari Lombok dan bagaimana nasib mereka di Malaysia. Kisah-kisah dalam novel ini demikian dekat dengan kita, mengusik dan menyentuk pikiran dan nurani.

Kartini & Aisyah Cinta Sekian Mendalam

(Esai bahasa-sastra, Melaz Grafika, Tanjungpinang, 2013, harga: Rp.50.000,00).

Elmustian Rahman dalam pengantarnya ”Pejuang Perempuan”, menegaskan Kartini sudah tidak asing lagi dalam memperjuangkan perempuan. Di Riau, tepatnya di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau ada seorang perempuan bernama Aisyah Sulaiman, yang sejatinya adalah pejuang perempuan. Aisyah Sulaiman, mendahului para pengarang penganjur feminisme dan pejuang emansipasi wanita seperti Virginia Woolf, Tony Morrison sampai Alice Walker, karena pada masanya yang lebih dahulu dan dengan medium kesusastraan setempat dia membicarakan perlunya wanita mempunyai sikap tegas agar tidak menjadi sekadar makhluk pada telunjuk lelaki. Tentu harus ada alat pemandunya agar mengetahui dengan tepat mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Jika tindakan sewenang-wenang lelaki sudah keterlaluan sebagaimana digambarkannya dalam Syair Khadamuddin, maka bolehlah mereka di(h)ajar dengan cara seperti dilakukan Lisistrata dalam karya Aristophanes, yaitu mogok seksual sehingga para suami terpongkeng kelabakan buat sementara. Buku ini memberi penjelasan yang tepat dan benar tentang bagaimana emansifasi yang diperjuangkan oleh Kartini dan juga Aisyah Sulaiman. Sejak kemunculan Kartini sehingga dewasa ini, sudah terjadi salah persepsi dan bahkan salah kafrah terhadap bidang-bidang yang diperjuangkan oleh Kartini. Misalnya, dalam rangka memperingati hari Kartini, lalu oleh sebagian kaum perempuan dewasa ini melaksanakan kegiatan ”lomba memasak”, ”lomba berbusana” dan atau ”lomba senam”. Kartini tidak memperjuangkan hal-hal atau perkara yang sudah menjadi ”kodrati” perempuan, melainkan memperjuangkan hakl-ikhwal yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagaimana kaum lelaki. Misalnya pelestarian lingkungan hidup dan ukir-ukiran. Tentang akhlaq kepada orangtua. Karena itu dapat dibaca lengkap dalam buku ini, agar apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh Kartini dan Aisyah tidak salah kafrah dalam meneruskannya.

Mantra Cinta

(Kumpulan puisi, Akar Indonesia, Yogyakarta, 2013, harga: Rp. 25.000,00).

Kumpulan puisi ini sebagai ”pembaruan” lagi oleh Akib dalam penulisan puisi di Indonesia. Buku kumpulan puisi ini sebagai jeda bagi dirinya selaku penyair dalam menulis puisi selepas dua kumpulan puisinya terdahulu, yang kemudian terbit ulang dalam satu buku dengan judul ”menguak negeri airmata: nadi hang tuah”. Puisi-puisi yang terhimpun dalam kumpulan ini di antaranya tentang kerinduan dan kesyahduan hubungan dengan Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa. Kumpulan puisi ”Mantra Cinta”, dikatakan Raudal Tanjung Banua, sebagai membuktikan Abdul Kadir Ibrahim merupakan salah seorang penyair tanah air (Indonesia) yang berada di kisaran wacana dan fenomena. Puisinya berupaya bermuka-muka dengan tradisi tempatan, yakni tradisi Melayu Riau, yang capaian estetiknya antara lain ditandai khazanah pantun, gurindam hingga mantara. Rujukan nilai-nilai islami menjadi muatan yang membuat mantra modern Akib kontekstual, tgerkadang juga normatif. Sekaligus dengan itu dia membalik persfektif: mantra yang akrab diidentikkan sebagai ”dunia hitam”, adalah ”dunia putih” yang bukan saja milik dukun, peramal dan mambang, juga milik tabib (penyembuh), wak haji, pun penyair. Ditegaskan Raudal, ketika mantra disandingkan dengan cinta—berkah hidup yang universal—keberadaannya cocok belaka bahkan menemukan momentum yang tepat. Mantra Cinta bukan hanya upaya memikat tambatan hati dalam arti personal, namun doa bagi kesembuhan penyakit sosial yang kian merambah kehidupan komunal kita. Buku ini, sudah tersisa dalam jumlah yang terbatas, dan direncanakan akan diterbit ulang dengan penambahan beberapa puisi dari ”rahasia dan hikmah” perjalanan menunaikan ibadah haji, terutama tatkala Akib berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Di Masjidil Nabawi ada makam Nabi Muhammad, Rasulullah SAW., taman surga (raudatul jannah) dan di Masjidil Haram ada Ka’bah dengan segala kemuliaan dan keutamaannya. Demikian juga di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karena itu, buku ini kelak dalam terbit ulang diganti judul, bukan lagi ”mantra cinta”, melainkan ”Doa Cinta”. Segera miliki buku kumpulan puisi ”mantra cinta” yang menyembuhkan penyakir sosial di tengah kita dan masyarakat.

Menguak Negeri Airmata:Nadi Hang Tuah

(Kumpulan Puisi, Akar Indonesia, Yogyakarta, 2010, harga: Rp. 45.000,00).

Kumpulan puisi ini, adalah gabungan dua kumpulan puisi Abdul Kadir Ibrahim, yakni 66 menguak (Bengkel Teater Bersama, Pekanbaru, 1991) dan negeri airmata (Unri Press, Pekanbaru, 2004). Kedua kumpulan puisi itu menarik perhatian di kalangan sastrawan, pengamat sastra, kritikus sastra, akademisi dan lainnya secara nasional. Karena itu diterbitkan ulang dalam bentuk gabungan dengan judul menguak negeri airmata: nadi hang tuah. Tentang kumpulan puisi Akib ini, telah diulas oleh ratusan penulis di Indonesia dan luar negeri. Mereka, antara lain sebagaimana didedahkan dalam seneraian ”perkenalan” ini. Puisi-puisi Abdul Kadir Ibrahim (AKIB), yang terhimpun dalam buku ini, menurut Prof. Dr. Budi Darma (dalam makalahnya tatkala peluncuran dan diskusi buku Dermaga Sastra Indonesia, di Bentara Budaya, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2011). Budi Darma menjelaskan, bahwa pada dasarnya semua karya sastra mempunyai komponen yang saling tergantung, yaitu isi atau contens dan bentuk atau form. Isi adalah apa yang akan diungkapkan oleh sastrawan, dan bentuk adalah bagaimana cara sastrawan itu mengungkapkan isi atau gagasannya. Anggapan umum menyatakan, bahwa penciptaan bentuk atau form lebih rumit dibanding dengan penciptaan isi atau content. Memahami isi novel Siti Nurbaya, misalnya, relative mudah, tapi menuliskan isi Siti Nurbaya dalam bantuk atau form novel bukanlah pekerjaan main-main. Seseorang yang mampu menciptakan ide tertentu, belum tentu mampu menciptakan bentuk atau form untuk menuangkan idenya dalam bentuk novel. Di sinilah letak perbedaan antara AKIB dan penyair-penyair mantra yang lain, antara lain Sutarji Calzoum Bachri dan Ibrahim Sattah. Al Azhar sudah pernah membahas karya puisi Akib di Teater Arena, Balai Dang Merdu, Pekanbaru (1992). Sapardi Djoko Damono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta (2004). Menurut Sapardi, puisi Sutardji dan Abdul Kadir Ibrahim mampu masuk ke dalam bahasa puisi yang mereka tulis. Ini, antara lain karena mereka pemilik bahasa Melayu yang tak lain tak bukan menjadi bahasa Indonesia. Puisi, katanya, ketika dibaca maka menjadi bahasa lisan. Nenek moyang kita dulu mewariskan bahasa itu kepada anak cucu, yang antara lain adalah bunyi. Bunyi itu kita tangkap. Bahasa sebenarnya pada bunyi. Ketika puisi memanfaatkan mantra, maka diketahui sebenarnya mantra tidak ada larik, tidak ada alenia, tidak ada titik dan seterusnya. Larik, titik, koma dan lainnya itu, ‘kan konsep bahasa tulis, bukan bahasa liasan. Puisi-puisi Akib, sebagaimana dikatatakan beberapa penulis seperti telah disiarkan beberapa media masa, baik surat kabar maupun majalah, antara lain Harian Kompas, Republika, Sinar Harapan, Majalah Sastra Horison, Riau Pos, Batam Pos, Majalah Budaya Sagang, Natuna Pos, dan Sijori Mandiri, Media Indonesia—yang selanjutnya terangkum dalam buku Abdul Kadir Ibrahim Penyair Cakrawala Sastra Indonesia (Penyelenggara: Joni Ariadinata dan Kata Pengantar: Jamal D. Rahman, Penerbit Akar Indonesia, Yogyakarta, 2008). Buku tersebut, dikatakan Joni Ariadinata, berkaitan dengan keberangkatan Akib sebagai penyair yang memiliki kekuatan “khas” Indonesia. Dan. Kata Jamal D Rahman, bila ditelusuri jejak rekam dari perjalanan Akib dan (terutama) kaitannya dengan sejarah, latar belakang serta visi kemelayuan—melalui karya-karyanya, kita melihat bagaimana sejarah Melayu sesungguhnya terus bergerak. Hamsad Rangkuti dengan tulisannya Menjulang Puisi Akib (Sebuah Kilas-Balik): Tidak Dipengaruhi Karya Pendahulunya (2007), menjelaskan dengan kedua kumpulan puisi itu, utamanya negeri airmata, Akib dipandang oleh pengamat sastra, sebagai penyair yang melakukan hal-hal penting dalam pertumbuh-kembangan puisi Indonesia modern selepas Sutardji Calzoum Bachri ataupun Ibrahim Sattah. Dalam Catatan Singkat Atas Sajak-Sajak: Abdul Kadir Ibrahim Korrie Layun Rampan (2007), menjelaskan bahwa sajak-sajak Abdul Kadir Ibrahim (Akib) merupakan sajak-sajak unik di tengah perpuisian Indonesia modern. Tampak ia melanjutkan dan mengembangkan pola persajakan para penyair Riau dan Riau Kepulauan seperti yang sebelumnya di temukan pada Sutardji Calzoum Bachri dan Ibrahim Sattah yang menyumberkan sajak dari mantra. Namun umumnya pola sajak-sajak Akib—66 Menguak (1991) dan negeri airmata (2004)—berbeda dari sajak-sajak kedua penyair ini. Dalam tulisan bertajuk Menemui Akib dari Cakrawala Sastra Indonesia Ahamadun Yosi Herfanda (Republika, 18 September 2005), berpendapat, sajak-sajak Akib adalah mata rantai terkini dari tradisi kepenyairan Riau dari mainstream yang kental pengaruh sastra Melayu lama, khususnya mantra—yang dengan pilihan pada warna local yang kental, sajak-sajaknya juga menjadi unikum penting, jika melihat sajak-sajak penyair lain—umumnya tidak memiliki sensibilitas local yang kuat. Akib kembali mereaktualisasikan sekaligus mengukuhkan tradisi kepenyairan Riau yang unik dan kental nuansa Melayu lama di tengah khazanah sastra Indonesia kontemporer. Sehingga, kita pun menemukan puisi-puisi Akib sebagai puisi dari Cakrawala Sastra Indonesia sesungguhnya. Untuk lebih mendapatkan penjelasan yang terang tentang pembaharuan dalam puisi modern Indonesia yang dilakukan oleh Akib, perlu ditinjau dari Persoalan Lisan, Tulisan, Bahasa dan Puisi sebagamana dijelaskan Hasanuddin WS (2006). Hasanuddin mengakui, bahwa membaca sajak-sajak penyair manapun, hal yang pertama-tama menggoda tidak bisa tidak biasanya adalah tampilan fisik sajak-sajak tersebut (tipografi, enjambemen), selanjutnya barulah merayap pada makna yang terkandung di dalamnya. Hal yang sama—berlaku pula ketika berhadapan dan membaca sajak-sajak Abdul Kadir Ibrahim (selanjutnya ditulis Akib). Bedanya, sajak-sajak Akib—termasuk sedikit dari sajak-sajak istimewa, dimana melalui tampilan fisiknya, tidak saja tampilan fisik itu menggoda, tetapi sudah memberikan efek sugestif tersendiri. Dengan penulisan yang sedemikian rupa, sajak-sajak Akib secara fisik dapat berbentuk seperti piramid, piramid terbalik, kubah, bujur telur, melingkar, dan sebagainya. Kritikus sastra, Maman S. Mahayana dalam tulisannya Simbolisme Petak–Umpet: “Menguak—Negeri Airmata” Abdul Kadir Ibrahim (2007), berpendapat, Abdul Kadir Ibrahim, adalah salah seorang penyair dari sekian banyak penyair lain yang lahir dan dibesarkan dalam lingkaran kebudayaan Melayu. Kehadirannya dalam kesusastraan Indonesia terjadi sekitar pertengahan tahun 1980-an. Meski awal kepenyairannya, Akib bergerak di seputar Tanah Melayu, kemunculannya belakangan cukup mengejutkan. Akib secara meyakinkan tampil sebagai sosok penyair yang lahir dari tradisi kebudayaan Melayu, yang di satu pihak, ia menyerap estetika pantun, syair, gurindam, dan mantra, dan di lain pihak, ia berusaha justru melakukan perombakan atas tradisi estetik yang diserapnya sendiri. Ia secara serius tampak berusaha melakukan penggalian dan pencarian model estetik yang hendak ditawarkannya. Di sinilah posisi kepenyairannya seperti telah sampai pada jati dirinya yang khas yang tidak gampang dipersamakan dengan penyair lain. Penyair—yang beberapa tahun terakhir dikenal sebagai seorang tokoh teater di Indonesia—dengan Teater Tanah Air—yang aktif melakukan pergelaran teater di berbagai negara di dunia—meraih juara dan penghargaan internasional—Jose Rizal Manua, menulis tentang puisi-puisi Akib. Tulisannya berjudul Puisi Abdul Kadir Ibrahim, Lompatan Penting dalam Sastra Indonesia Modern (Riau Pos, Pekanbaru, 18 Februari 2007). Menurutnya, kumpulan puisi Akib, sungguh istimewa, unik dan khas, baik dari segi kata, persajakan, lambang-lambang (metapor), tipografi maupun bunyinya. Ini, suatu puisi yang sungguh berbeda dengan puisi-puisi penyair mana pun di Indonesia. Puisi-puisinya semacam endapan dari pengalaman hidup yang panjang, yang saling berkait satu sama lain. Dan, tambah Jamal D. Rahman dalam tulisannya Melayu, Puisi, dan Mantra—sebagai pengantar buku sebagaimana disebutkan di atas—sebelumnya telah pernah dimuat-disiarkan Harian Kompas (4 April 2008) dan majalah sastra Horison (XLII/4/2008, April 2008)—Abdul Kadir Ibrahim alias Akib adalah penyair generasi muasir asal Melayu Riua, yang juga mengelaborasi mantra sebagai sebuah tradisi Melayu Riau untuk puisi-puisinya…. Lahir dari rahim sejarah Melayu yang panjang, Akib adalah satu eksamplar dari kebudayaan Melayu-Indonesia hari ini. Dengan demikian, dia adalah kesinambungan sekaligus perubahan dari kebudayaan Melayu Riau (termasuk Kepulauan Riau, kini) dalam konteks sastra Indonesia modern. Sastrawan Marhalim Zaini menanggapi tulisan Jamal D Rahman berkenaan dengan puisi-puisi Abdul Kadir Ibrahim dan mantra. Dalam tulisannya ”Puisi Mantra” (Minggu, 26 Januari 2014, http://www.riaupos.co) berpendapat, bahwa jika Jamal D Rahman berpendapat mantra bukanlah tradisi besar dalam dunia Melayu adalah benar. Namun, benar juga, bahwa penyair (asal) Riau-lah yang kemudian mampu mengelaborasi kekuatan kata-kata dalam mantra sebagai kekuataan kata-kata dalam puisi. Dimulai Sutardji Calzoum Bachri dan Ibrahim Sattah. Pada generasi berikutnya, puisi mantra masih tetap menjadi spirit tersendiri. Setidaknya genre ini masih tetap dianut oleh beberapa penyair. Salah satunya, yang tampak dengan bersungguh-sungguh dan konsisten dalam menekuni genre ini, kita bisa menyebut nama Akib (Abdul Kadir Ibrahim). Pengamat politik Indra J Piliang dalam tulisannya [RantauNet.Com]: Sastrawan, Diplomat, dan Buku” (https://www.mail-archive.com, 24 Oktober 2002) meneroka khusus tentang potensi kekayaan alam dan politik di Riau dan Kepulauan Riau, yang tidak banyak memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dalam kaitan itu, Idra J Piliang menyandingkannya dengan puisi-puisi Abdul Kadir Ibrahim, yang demikian kentara mengkitik ”kepahitan” sosial itu. Menurut Indra, di Riau dunia sastra pun tidak berkembang sebagaimana patutnya, oleh karena “kekuatan” politik. Katanya, di Riau, sastrawannya juga sudah banyak yang mati. Sebagian terbunuh oleh politik dan revolusi sosial. Politik juga yang membuat sastra terkontaminasi. Abdul Kadir Ibrahim, sastrawan Kepri asal Natuna, dalam sajak-sajaknya cukup concern memperjuangkan keberadaan Provinsi Kepri dan siap berkorban nyawa. Ketika politik menguasai negeri, ruang buat sastra, syair, dan puisi berubah jadi (sastra) politik. Meski demikian, sastrawan sadar betul, masa kelahiran telah tiba di Riau, bagi bangkitnya sastra Melayu rendah dan tinggi. Melayu, sebagai gabungan banyak unsur etnik lain yang dikenal sebagai penguasa bahari, sungai dan laut, sudah saatnya menyumbang bagi pembaruan gagasan kebudayaan Indonesia. Gemintang Penabur Matahari (Komodo Books, Depok, Indonesia, 2011: Rp. 40.000,00) Buku ini adalah sebuah novel anak-anak & remaja yang dutulis oleh murid SD, Tiara Ayu Karmita, yang kala itu berusia 11 tahun, dengan catatan oleh satrawan terkemuka Indonesia, Putu Wijaya. Tiara Ayu Karmita dikatakan oleh Putu Wijaya, sebagai anak ajaib. Tak hanya ajaib karena dalam usia belia, Tiara sudah mampu menulis novel dengan bahasa Indonesia yang begitu bagus. Ia berbeda dari generasi kini yang tergerus bahasa gaul, curhatnya pun menarik. Dalam kaitan karya Tiara itu, budayawan dan akademisi dari Kepulauan Riau, Dr. H. Abdul Malik dalam tulisannya sebagaimana disiarkan “Gerubuk Buruk Tamadun Melayu”, yang memakai judul buku novel Tiara Ayu Karmita, yakni “Gemintang Pemabur Matahari”, berpendapat secara panjang lebar. Menurutnya, Tiara Ayu Karmita, penulis novel Gemintang Penabur Matahari, saat itu baru berusia 11 tahun. Walaupun masih sangat muda usianya, Tiara mampu menulis novel yang sangat bagus, yang membuktikan bakat menulisnya sangat besar. Tiara memang sangat rajin membaca buku sehingga pengetahuannya cukup banyak. Hal itu terlihat nyata dari kualitas karya yang dihasilkannya. Novel GPM diterbitkan oleh penerbit Komodo Books, suatu penerbit yang terkenal di Jakarta. Di kulit depan novel, yang bergambar lukisan lima orang gadis kecil yang sedang berlatih musik itu, tertera cap bulat dengan tulisan berwarna perak, “ANAK KECIL KARYA BESAR” dan di tengahnya tertulis “11 tahun”. Sepakat dengan Putu Wijaya, bahwa Bahasa Indonesia yang digunakan oleh Tiara dalam novelnya ini nyaris sempurna, baik narasi maupun dialognya. Tak banyak anak-anak dan remaja yang mampu menulis seperti itu setakat ini karena mereka umumnya terpengaruh bahasa Indonesia dialek Jakarta (Betawi), yang banyak ditularkan, terutama, oleh sinetron TV Jakarta. Akan tetapi, karena bertempat tinggal di Tanjungpinang, barangkali, Tiara mampu menjaga bahasa Indonesianya dengan baik (Gerubuk Buruk Tamadun Melayu, http://www.tamadunmelayu.info). Sastrawan Sutrianto Az-Zumar Djarot, penyelenggara penerbitan buku kumpulan cerita pendek “Seratus Tahun Cerpen Riau”, dari 100 orang cerpenis—kawasan Riau dan Kepulauan Riau, dalam masa 100 tahun—ada dua orang cerpenis yang dalam hal usia masih sangat muda, dan kebetulan keduanya wanita dan kebetulan pula keduanya berasal dari Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yaitu Wiska Adelia Putri dan Tiara Ayu Karmita. Namun, dalam usia yang masih amat muda itu, mereka sudah menunjukkan bakat dan kefasihan yang luar biasa dengan memenangi berbagai sayembara penulisan cerpen, baik lokal maupun nasional (Editor: Sutrianto Az-Zumar Djarot, Yoserizal Zen & Fedli Aziz, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2014). Keduanya pun sudah pernah tampil di depan publik secara nasional dalam sayembara ataupun perbincangan karya sastra (proses kreativ kepengarangan). Terkait dengan kepengarangan novelis cilik Tiara Ayu Karmita, dikatakan luar biasa oleh Taufiq Ismail (2012). Anak-anak Indonesia yang berminat untuk menjadi pengarang karya sastra, kata Taufiq Ismail dapat meniru bagaimana kepengarangan yang sudah dilakukan oleh Tiara Ayu Karmita. Dalam kaitan ini, Agus R Sarjono dalam tulisannya, Rumah Bahasa Indonesia: Bahasa Melayu dan Tradisi Kepengarangan Kepulauan Riau, dalam Seminar Tamadun Alam Melayu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, 28-29 September 2013, menjelaskan bagaimana “kekuatan” karya prosa Tiara Ayu Karmita. Katanya, Tiara Ayu Karmita sebagai memperlihatkan tak putus-putusnya generasi kepengarangan Riau-Kepulauan Riau. Menurut Agus R Sarjono, anak SD menulis cerita sudah lumayan banyak dilakukan dan sebagian besar diterbitkan Mizan dengan label “kecil-kecil punya karya” atau Gramedia Pustaka Utama dengan label teenlit, yang belakangan merebak di Indonesia. Gejala “kecil-kecil punya” karya dan maraknya teenlit jelas merupakan pertanda bagus bahwa anak-anak Indonesia sejak dini sudah menulis dan hidup dalam keberaksaraan. Namun, yang membuat Tiara Ayu Karmita menjadi khas dan berbeda dengan puluhan penulis belia lain, bahwa Tiara Ayu Karmita menulis sepenuhnya dalam tradisi keberaksaraan tanpa direcoki tradisi kelisanan yang mendominasi remaja Indonesia. Novelnya ditulis dalam ketebalan yang meyakinkan –sebuah ketebalan yang bahkan bagi orang dewasa pun tidak mudah. Yang lebih khas lagi adalah penggunaan bahasa Indonesianya yang baik, yakni bahasa Indonesia manusia tradisi tulis, sama sekali tidak belepotan dengan bahasa gaul dari lembah kelisanan. Maka, untuk kasus Tiara Ayu Karmita saya setuju dengan pendapat Putu Wijaya, bawah Tiara Ayu Karmita dalam menggunakan bahasa menulis karya prosa atau novel sebagai anak ajaib. (redaksi).